Crimes sexuels : le cancer qui ronge l’armée canadienne

Ce texte est tiré de notre édition du 15 mai 2014.

–1–L’enfer de Lise

Pour compter les fois où elle a été violée, agressée ou harcelée sexuellement par des frères d’armes, Lise Gauthier n’a pas assez de ses 10 doigts.

Cette Sherbrookoise de 51 ans a passé la moitié de sa vie dans les Forces canadiennes. Elle s’est enrôlée à l’âge de 18 ans, jeune fille mordue de mécanique aux idéaux tout neufs, rêvant de se salir les mains dans les moteurs des avions de chasse. Pendant plus de 25 ans, elle a porté le bleu roi de l’aviation comme une seconde peau, avec la conviction de servir quelque chose de plus grand qu’elle. Et pendant tout ce temps, elle a livré en silence une guerre dont son corps était le champ de bataille.

« Ces agressions, ces pensées-là sont tout le temps là, 24 heures sur 24 ! Il n’y a aucune évasion possible. Je ne voudrais pas que personne passe par ce que j’ai passé. Même pas mon pire ennemi. Parce que tu ne vis plus, tu survis. Tu respires, c’est tout ce que t’es capable de faire », dit-elle en se berçant dans le solarium de la maison qu’elle partage avec sa conjointe, les larmes perlant au coin de ses yeux aussitôt essuyées. Elle se confiera pendant de longues heures, chaque mot, chacun de ses emportements, chaque fissure dans sa voix trahissant le sentiment d’injustice qui la ronge.

La première fois, Lise avait à peine un an de service sous le béret. Le chauffeur d’autobus qui l’a violée dans une chambre de la base de Saint-Hubert, en octobre 1982, l’a empoignée si fort par la gorge pour l’immobiliser sous lui qu’il a laissé des empreintes de doigts rouges dans son cou. Elle n’a jamais oublié cet ordre sinistre soufflé à son oreille : « Si t’en parles à quelqu’un, t’es pas mieux que morte. »

De la deuxième attaque, l’année suivante, il ne lui reste que des bribes. Une fête à la base de Trenton, en Ontario. Un étourdissement louche, un inconnu qui insiste pour la reconduire, la lutte dans sa camionnette pour la dévêtir. Puis, le trou noir. Son réveil en pleine nuit sur la banquette arrière. Trois mois plus tard, un début de bedaine et un avortement.

Un soir, au milieu des années 1990, un homme l’a enfermée dans les toilettes d’un bar, sur la base de Bagotville, près de Chicoutimi. Il a agrippé sa tête, l’a plaquée sur son entrejambe et a exigé une fellation pour la laisser sortir. À une autre occasion, alors qu’elle rangeait des bouteilles dans l’arrière-boutique du même bar, elle a senti une main sur sa bouche, une autre lui ôter son pantalon et un homme à la voix étrangement familière essayer de la sodomiser. « Personne va te croire. Qui va croire que j’ai voulu sauter une homosexuelle ? Je suis marié et j’ai quatre enfants. » En se retournant, elle a reconnu avec stupeur un collègue qu’elle côtoyait depuis des années.

Et toujours cette terreur suffocante, glacée, primale, qui la pétrifie.

À LIRE AUSSI :Crimes sexuels dans l’armée : quand Facebook console >>Crimes sexuels dans l’armée : les hommes aussi sont victimes >>Armée : les femmes au combat >>

L’enfer a pris une forme plus insidieuse encore dans les années 2000, à Bagotville. Se sont alors déchaînées sur elle les avances explicites de supérieurs — et un acharnement pervers quand elle les a refusées. « Ça va te coûter ta carrière », lui a promis un chef qu’elle venait de repousser, ivre et collant, dans un bar. Quelques semaines plus tard, avec une précipitation suspecte, on lui signifiait son renvoi des Forces en invoquant ses ennuis de santé. Un prétexte, croit Lise, pour se débarrasser d’elle.

Lorsque Lise Gauthier a finalement dénoncé sur papier, en juin 2007, l’entièreté des violences subies sur trois décennies, il y en avait pour 159 pages. Aussitôt écrites, aussitôt balayées. Le commandant qui a reçu sa plainte a choisi de ne pas y donner suite, comme il le lui a expliqué dans une lettre qui la fait encore bouillir quand elle la lit à voix haute : « Considérant l’envergure de votre plainte, écrit-il, qui vise plus d’une quinzaine de mis en cause […] sur une aussi longue période et ce, sans que personne ni témoin ne rapporte ce que vous avancez […], je dois vous avouer que votre démarche m’apparaît tout à fait invraisemblable. »

Ainsi, un jour d’octobre 2007, après avoir cogné à toutes les portes pour tenter de garder sa place, la caporale-chef Gauthier a rendu son uniforme. Et en même temps, un morceau d’elle-même. « J’étais fière de ce que j’étais. Pour moi, ça représentait servir le pays, aider les gens autour de nous. J’aurais dû partir la tête haute, quand moi ça me tentait. Maintenant, je me dois de me rendre jusqu’au bout. Jusqu’à ce que, quelque part, on me croie. Qu’on me dise : “Lise, c’est arrivé. Lise, désolé, qu’est-ce qu’on peut faire pour compenser le mal qu’on a fait ?” » Un mal qui l’a conduite jusqu’à l’aile psychiatrique d’un hôpital, il y a quelques années, prise d’une panique si puissante que son corps était secoué de convulsions. « Travailler, c’était ma bouée de sauvetage. Quand ils m’ont mise dehors, eh bien… je suis partie à la dérive », dit-elle, sa révolte s’éteignant tout d’un coup dans un filet de voix.

–2–178 ou 1 780 victimes ?

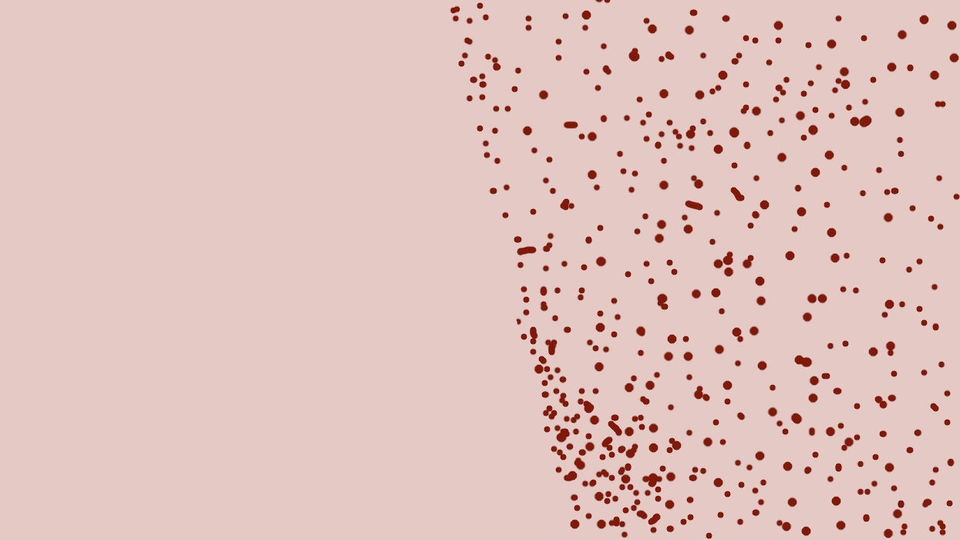

Tous les jours, cinq personnes seraient agressées sexuellement dans la communauté militaire canadienne.

Selon les chiffres obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, chaque année, depuis 2000, entre 134 et 201 agressions sexuelles sont signalées à la police militaire, pour une moyenne de 178 par an. Les spécialistes s’accordent cependant pour dire que des centaines d’autres cas sont passés sous silence. Si on considère que moins d’une agression sexuelle sur 10 est divulguée aux autorités, comme l’estime Statistique Canada, on dénombrerait un total de 1 780 incidents par année dans les Forces. Cinq par jour.

« C’est énorme », dit Alain Gauthier, directeur général des opérations de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes. Au point que son bureau souhaite lancer une enquête systémique sur les violences sexuelles dans l’armée, dévoile-t-il. « On voit plein d’indicateurs qui nous disent que les choses ne fonctionnent pas. »

La plupart du temps, l’agresseur est un homme et la victime une femme — mais pas toujours. Il y a des soldats fraîchement enrôlés qui abusent de soldates, des hauts gradés qui violentent des subordonnées, des hommes qui se mettent à plusieurs pour en agresser un autre. Dix pour cent des plaintes concernent des cadets. Aucun échelon de la hiérarchie n’y échappe : le major David Yurczyszyn vient d’être reconnu coupable d’agression sexuelle et rétrogradé au rang de capitaine. L’an dernier, il avait été démis de ses fonctions après le dépôt des accusations. C’était le commandant de la base de Wainwright, en Alberta.

Parmi les points chauds figurent les garnisons où les militaires transitent en grand nombre pour des entraînements ou des formations, vivant collés les uns sur les autres dans des casernes. La base de Borden, en Ontario, grouillante de jeunes qui y séjournent pour apprendre un métier, est celle qui a enregistré le plus grand nombre de plaintes dans la dernière décennie. Gagetown, au Nouveau-Brunswick, où s’exercent des militaires de partout en Amérique du Nord, et Kingston, en Ontario, qui abrite une base et un collège militaire, sont également dans le top 5. Valcartier, près de Québec, se classe cinquième.

Plusieurs fois au cours des cinq dernières années, des femmes se sont fait réveiller en pleine nuit par des agresseurs éméchés qui s’étaient introduits dans leurs quartiers, révèlent les jugements de la cour martiale que nous avons épluchés. Des incidents se sont produits lors de dîners au mess. À bord de navires. Sous une tente dressée dans un champ d’entraînement. C’est arrivé l’après-midi, à bord d’un véhicule garé dans une carrière de gravier, au milieu d’un exercice. À l’hôtel. Dans la salle de lavage d’une caserne. C’est arrivé à des femmes déployées en Afghanistan.

Derrière chaque événement, le fil d’une vie qui sursaute et se dérègle, comme le tracé d’un séisme. Pas seulement en raison de l’acte lui-même, mais aussi à cause de la machine militaire.

Une machine qui, bien qu’elle dise faire le maximum pour protéger les siens, peut encore fermer les yeux, punir celles qui dénoncent les violeurs, les éjecter quand elles sombrent dans la spirale du traumatisme. Un milieu clos de quelque 100 000 réguliers et réservistes, où la solidarité entre compagnons d’armes est plus sacrée que la vie même, et la hiérarchie, toute-puissante. Une organisation forgée pour la guerre, qui fait passer le succès de la mission avant tout. Avec un système de justice parallèle, qui obéit à ses propres règles.

Le Canada était en avance sur son temps quand il est devenu, il y a 25 ans, l’un des premiers pays à admettre les femmes dans tous les corps de l’armée, y compris les positions de combat rapproché. Or, il règne encore dans certains rangs un climat de sexisme, voire d’hostilité ouverte envers les femmes, qui constituent environ 15 % des Forces. Douze ans de conflit en Afghanistan l’ont pourtant démontré : l’armée a plus que jamais besoin de ses guerrières.

. . .

Aux États-Unis, les violences sexuelles dans l’armée atteignent des proportions épidémiques. Selon un sondage réalisé par le Pentagone en 2012, pas moins de 26 000 militaires ont subi des contacts sexuels non désirés dans la dernière année — soit 6,1 % des femmes et 1,2 % des hommes —, un bond de 35 % depuis 2010. Les écoles militaires sont des terreaux encore plus fertiles pour ce genre de sévices : entre 10 % et 15 % des élèves-officiers féminines et de 1 % à 3 % de leurs camarades masculins y ont été agressés sexuellement au cours de l’année scolaire 2011-2012.

Depuis plusieurs mois, un branle-bas de combat s’organise aux plus hauts échelons pour éradiquer ce fléau. Le secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, a promis d’en faire une priorité. Des comités du Congrès ont tenu des audiences corsées sur l’incapacité du commandement et de la justice militaires à s’y attaquer. « C’est la plus grosse remise en question du système depuis la guerre du Viêt Nam », dit Eugene Fidell, professeur à l’Université Yale et sommité en matière de droit militaire. Le 26 décembre dernier, le président, Barack Obama, a signé une loi imposant plus d’une trentaine de réformes et directives au département de la Défense afin de renforcer les remparts contre cet ennemi intérieur. « Je veux qu’elles entendent de la bouche de leur commandant en chef que je ne les lâcherai pas », a-t-il promis aux victimes.

De ce côté-ci de la frontière, en revanche, pas grand-chose. Les Forces canadiennes n’effectuent pas de suivi systématique des violences sexuelles — seuls trois sondages ont été menés sur ce sujet en 22 ans. Nos demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’ont pas révélé d’intérêt particulier non plus chez le ministre de la Défense : depuis cinq ans, les seuls notes ou courriels à ce propos qui soient passés par son bureau sont des « lignes de presse » écrites par son personnel. C’est le calme plat. Mais peut-être pas pour longtemps.

–3–La peur des représailles

Alain Gauthier, directeur général de l’Ombudsman des Forces, a entendu trop souvent la même histoire : une victime contacte le bureau pour s’informer de ses recours, mais finit par abandonner les démarches, redoutant que sa plainte ne se retourne contre elle. « La peur des représailles est palpable », dit ce fringant colonel à la retraite, qui a troqué les galons et l’infanterie contre un impeccable complet marine et une tour de bureaux à deux pas du parlement d’Ottawa. « Ça fait encore partie de la culture des Forces. L’esprit d’équipe passe avant tout, et si une personne dit avoir un problème avec quelqu’un dans le groupe, souvent elle va être identifiée comme le mouton noir, traitée comme un problème administratif. Tant qu’on n’arrivera pas avec une culture et une approche de commandement qui disent que c’est inacceptable, qui font en sorte que les plaintes soient prises au sérieux et réglées dans des délais raisonnables, le système ne changera pas. »

Le bureau de l’Ombudsman songe donc à prendre les grands moyens. Au cours des prochains mois, une équipe de deux ou trois enquêteurs pourrait examiner de fond en comble la mécanique des plaintes en matière de harcèlement en général, et de violences sexuelles en particulier. « Il y aurait une révision du processus de A à Z, précise Alain Gauthier. Tout ce qui touche les délais de traitement, le suivi, l’enregistrement des plaintes. Les représailles, le rôle de la chaîne de commandement. On veut mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble. Le premier qui devrait être au courant de ces chiffres-là, c’est le chef d’état-major de la Défense nationale. Moi, je veux savoir s’il a une vision complète du problème. Et s’il met les ressources en place pour le régler. »

La plus récente étude de l’armée sur le harcèlement en milieu de travail, dont nous avons obtenu la version préliminaire, l’atteste : la chape du secret pèse lourd sur les victimes. Selon ce sondage, réalisé en 2012 auprès de 2 245 membres du personnel régulier, 9 % des femmes et 0,3 % des hommes disent avoir subi du harcèlement sexuel ou des contacts sexuels non désirés au cours des 12 derniers mois — ce qui inclut aussi bien les blagues obscènes que les attouchements et le viol. La tendance est à la baisse depuis une vingtaine d’années. Reste qu’encore aujourd’hui, seulement 7 % des personnes ainsi malmenées le dénoncent par des voies officielles. Les autres encaissent, citant parmi les principaux motifs de leur retenue : le fait qu’ils ne voient pas l’utilité d’une dénonciation ou préfèrent s’occuper du problème eux-mêmes ; la crainte que leur situation au travail ne se détériore ou qu’on ne leur fasse porter le blâme ; la peur d’être étiqueté comme fauteur de troubles ; et la certitude que leur démarche ne servirait à rien.

Stéphanie Raymond n’a pas besoin de statistiques pour savoir que ces appréhensions peuvent se matérialiser. L’ex-caporale de la région de Québec, qui exerçait le métier de commis dans la réserve, a déboulé du statut d’employée modèle, mûre pour une promotion, à celui de fardeau administratif en moins de deux ans. Et elle croit savoir pourquoi.

Dans l’intervalle, elle a porté plainte pour agression sexuelle contre un supérieur de son régiment.

–4–Tout se sait

Stéphanie Raymond n’omet aucun détail en cette soirée d’été, attablée dans la cuisine de son appartement, à Saint-Romuald. La jeune femme de 30 ans s’exprime sans détour, les mots crus, le ton rebelle, mais l’émotion pudique : dans son visage placide, seuls ses yeux luisent furtivement d’un voile humide.

Le 15 décembre 2011, après un dîner de Noël arrosé avec le personnel de son régiment, la caporale s’est retrouvée seule au manège militaire de Lévis avec un adjudant. Au mess, à l’étage, il l’a assise de force dans un fauteuil et a plaqué ses lèvres contre les siennes. S’en est suivie une escalade de gestes de plus en plus envahissants — la morsure d’un sein, des doigts dans son vagin, une bouche sur son sexe, un pénis devant son visage, une tentative de pénétration — alors qu’elle tentait de s’extirper et lui demandait d’arrêter, raconte-t-elle. « Je ne suis pas intéressée. » « Tu me fais mal. » « Non, s’il te plaît, je ne suis pas d’accord pour continuer. »

Aux yeux des deux enquêteurs de la police militaire à qui elle s’est confiée, à Valcartier, quelques semaines plus tard, ces refus n’étaient pas assez convaincants. Il aurait fallu dire « non » plus fermement. Parce que l’adjudant avait bu. Parce qu’elle l’avait suivi à l’étage. Parce qu’elle n’est « pas un pichou » — Stéphanie est aussi mannequin amateur. C’est en ces termes que, deux jours après avoir recueilli sa déposition, les policiers lui ont expliqué que sa plainte était rejetée, dit-elle. Affaire classée. L’adjudant n’a même pas été interrogé.

À partir de ce moment, la dégringolade a été brutale. Le sentiment d’être abandonnée par ses patrons et jugée par ses pairs, comme un coup de poignard dans le flanc. À la faire pleurer de rage. À lui donner envie d’appliquer un coup de volant fatal en roulant sur le pont Pierre-Laporte. « C’est comme si moi, je n’avais aucune valeur. Ç’a été comme une deuxième agression, encore pire que la première. » Pendant des mois, Stéphanie tentera par tous les moyens de faire entendre sa version des faits. Elle y laissera sa carrière.

. . .

Cette réalité semble parfaitement étrangère aux deux officiers haut placés qui nous reçoivent dans une salle de conférences sans fenêtre du quartier général de la police militaire, un ennuyeux bâtiment typique des immeubles gouvernementaux de la région d’Ottawa. Les lieutenants-colonels Gilles Santerre et Brian Frei cumulent à eux deux un demi-siècle de service. Et ils sont convaincus d’une chose : « Il n’y a pas de barrière pour quiconque veut porter plainte. »

La police militaire a autorité dans tous les établissements des Forces canadiennes et sur tous les membres de la Force régulière, où qu’ils se trouvent sur la planète. Lorsqu’une agression impliquant des militaires est signalée sur le territoire de la Défense, c’est toujours elle qui fait enquête. Et si des accusations sont portées, c’est forcément un tribunal militaire qui entend la cause. Toutefois, si l’incident survient en dehors de ce périmètre — dans un bar du centre-ville, par exemple —, la police civile a également compétence et elle peut décider de s’approprier le dossier. L’affaire est alors jugée devant une cour criminelle ordinaire.

« Nous prenons au sérieux toutes les allégations d’agression sexuelle. Nous faisons une enquête fouillée chaque fois », affirme Brian Frei, grand patron du Service national des enquêtes, le corps spécialisé d’enquêteurs criminels des Forces (l’équivalent de la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec). Son collègue Gilles Santerre, commandant adjoint du Groupe de la police militaire, s’empresse d’ajouter : « Un commandant sur une base ne peut pas venir nous dire de nous abstenir de mener telle enquête ou d’interroger telle personne. Nous sommes indépendants. »

S’il ne met pas son nez dans les enquêtes policières, un commandant peut tout de même, dans certains cas d’agression sexuelle, se mêler des accusations. Tout dépend de la gravité du geste. Dans les cas les plus lourds, dont la nature criminelle ne fait aucun doute, le Service national des enquêtes est appelé en renfort et c’est lui qui porte les accusations. Mais si l’allégation n’est pas jugée assez sérieuse pour mériter une telle intervention — « un attouchement par-dessus les vêtements, par exemple », précise Brian Frei —, alors c’est le patron du suspect qui décide. Sur la base des faits compilés par les policiers, le commandant de l’unité décrète si son subordonné devra répondre de ses actes devant la justice militaire ou si de simples sanctions administratives suffisent.

Peu importe le cas de figure, l’état-major n’est jamais bien loin. Il n’y a pas moyen pour une victime de porter plainte à la police militaire sans que ses propres supérieurs — et ceux du prévenu — en soient informés. La « chaîne de commandement », pour un militaire, est incontournable et omnisciente : il dépend d’elle pour tous les aspects de sa destinée professionnelle, pour ses mutations comme pour ses rendez-vous médicaux — et il peut aller en prison s’il lui désobéit. Selon Gilles Santerre, cette proximité est une bénédiction, pas un empêchement. « C’est un environnement qui est plus propice pour porter plainte. La chaîne de commandement s’occupe de son monde. Elle peut offrir des services aux victimes, s’assurer qu’elles travaillent dans un environnement sécuritaire, surtout si l’incident s’est passé entre collègues. Selon mon expérience, elle est d’un grand soutien », insiste le lieutenant-colonel. Il s’étonne même qu’on puisse suggérer le contraire.

Le hic, c’est que cette hiérarchie au bras long n’est pas toujours impartiale. D’autres fois, ce sont les pairs qui se liguent contre la plaignante.

Il y en a des indices un peu partout. Deux chercheuses en psychologie sociale, Ritu Gill et Angela Febbaro, employées de l’agence de recherche et développement de la Défense nationale, sonnent l’alarme dans une étude parue l’an dernier dans la revue savante Violence Against Women. Les auteures ont interviewé 26 militaires affiliées à des unités de combat de la base de Petawawa, en Ontario, dont certaines avaient déjà été harcelées ou agressées sexuellement. Conclusion : les femmes s’exposent à des moqueries, à l’ostracisme ou, pire, à des menaces si elles portent plainte, et elles n’ont pas toujours l’appui de leur chaîne de commandement. « Le point central ne devrait pas être le nombre ou le pourcentage de femmes qui en sont victimes, mais leur degré de confiance dans la procédure de plainte formelle, écrivent les chercheuses. […] Les résultats de cette étude suggèrent que le mécanisme doit être réévalué et révisé afin de créer un environnement qui permet aux femmes de porter plainte sans répercussions négatives. »

. . .

Pendant que la caporale Stéphanie Raymond racontait le sombre dîner de Noël aux enquêteurs, dans une salle d’interrogatoire au sous-sol d’un bâtiment de Valcartier, sa plainte faisait son chemin dans la hiérarchie, grimpant de sa superviseure immédiate jusqu’au commandant de son régiment. Presque aussitôt, la jeune femme a senti l’étau se resserrer sur elle. Très vite, elle s’est mise à enregistrer ses conversations à l’aide d’un téléphone dissimulé dans sa poche.

À une bonne vingtaine de reprises au cours des mois suivants, dit-elle, des supérieurs l’ont convoquée pour lui faire part du mécontentement que sa plainte suscitait en haut lieu, pour excuser la conduite de son présumé agresseur ou pour lui conseiller de cesser ses démarches. Les trois enregistrements auxquels nous avons eu accès le confirment. « Tu vas apprendre là-dedans, lui a dit un patron sur le ton de la sollicitude. Une chance qu’il n’a pas été jusqu’au bout. Ça aurait pu être pire, mettons qu’il t’avait pénétrée. » « Ce que je veux éviter, a plaidé un autre, c’est que tu te pénalises et que tu te tires dans le pied à moyen pis à long terme. Partie comme t’es partie là, j’ai peur que c’est ça qui va arriver. » « Il va falloir mettre ce dossier-là derrière vous un jour, l’a prévenue un troisième. Sinon, ça va affecter votre carrière. »

À peine sa plainte était-elle déposée que son agresseur présumé s’est vu confier un poste… dans le même bureau qu’elle. Quand Stéphanie demandera qu’ils soient séparés, c’est elle qu’on enverra dans une autre unité. Puis, tandis qu’elle multipliait les recours auprès de toutes les autorités possibles, on a commencé à lui faire toutes sortes de misères, petites et grandes : un congé refusé ; sa candidature écartée pour des postes alors qu’elle était la seule postulante ou la plus qualifiée ; des réprimandes pour un statut Facebook impertinent, pour un mot de travers à un supérieur. « Les représailles n’arrêtent pas, raconte-t-elle. Je suis bloquée partout. Je ne peux pas avoir ma promotion, je ne suis plus capable de me faire engager, je suis surveillée. Partout où je vais, les gens sont au courant de mon cas. Je sens le niveau de haine vraiment très élevé de la part de mes supérieurs. » Enfin, à l’automne 2013, cette gifle : un avis de « libération » la disant « inapte à continuer son service », car elle « impose un fardeau excessif à l’administration des Forces canadiennes ». Le terrible motif « 5 f) », synonyme, dans le jargon militaire, de déshonneur.

Et pourtant… Après deux ans de démarches kafkaïennes, 300 courriels, une quinzaine de lettres, plaintes et griefs, et la compilation d’un dossier plus épais qu’un dictionnaire, Stéphanie a vu la machine militaire plier. Elle avait déjà rendu ses tenues et ses bottes quand elle a appris la nouvelle. Une accusation d’agression sexuelle a finalement été portée contre l’adjudant André Gagnon, sur la base de nouveaux éléments de preuve. Le procès devrait s’ouvrir dans les prochains mois. Un développement qui a le goût amer de la défaite, songeait-elle lors de notre troisième rencontre à sa table de cuisine, un soir de novembre. « Ç’a ajouté un peu de lumière au bout du tunnel, mais des fois je me demande encore pourquoi je ne me suis pas fermé la gueule, dit celle qui étudie en administration à l’université. J’ai tout perdu : mon salaire, mon emploi… Je n’ai pas d’argent, je m’endette. Je pensais faire carrière, je me voyais officier. Qui paie le prix ? C’est moi. »

. . .

La hiérarchie militaire, par son silence, a peut-être permis à un prédateur sexuel de sévir pendant des années avant d’être traîné en justice. Entre 2003 et 2009, à Thunder Bay, Sarnia et London, en Ontario, l’ex-maître de 2e classe James Wilks a profité de sa position de technicien médical pour reluquer ou agresser sexuellement au moins une vingtaine de femmes. C’est lui qui faisait passer aux recrues leur examen médical d’enrôlement et aux militaires actives leur examen annuel. Sous prétexte d’évaluer leur condition physique, il les a fait se dévêtir devant lui, découvrir leur poitrine, s’étirer ou se pencher dans des postures suggestives en petite tenue. Il a frotté contre elles son pénis en érection sous son pantalon. Il a palpé leurs seins nus.

« Des sonnettes d’alarme avaient été tirées à propos de ce gars-là il y a longtemps, mais les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour protéger les gens », soutient Phillip Millar, avocat à London. Cet ancien officier de l’infanterie a intenté des poursuites civiles contre Wilks et la Défense nationale au nom de sept victimes. « Ça évoque le scandale des prêtres pédophiles dans l’Église catholique. Si vous savez que quelqu’un a ce genre de problème, vous ne le laissez pas dans une position de confiance et d’autorité. » Dès le printemps 2007, le commandant du détachement de Wilks avait soulevé des inquiétudes à son sujet, et la superviseure clinique avait rencontré ce dernier pour lui rappeler la marche à suivre, en insistant sur le fait que les patientes n’avaient pas à se dénuder et qu’un examen des seins n’était jamais indiqué dans ces circonstances. Ses patrons l’avaient dans leur collimateur, donc. Et ils l’ont gardé en poste.

La police militaire a voulu savoir pourquoi ses supérieurs ont fermé les yeux sur de tels soupçons. Une enquête a été déclenchée pour « déterminer si des mesures appropriées ont été prises par la chaîne de commandement de M. Wilks quand le personnel a été informé de sa conduite », indique un porte-parole. Les enquêteurs ont déterminé que ses anciens patrons ne méritaient pas d’être formellement accusés pour leur responsabilité dans cette affaire. Le dossier a toutefois été confié au Chef du personnel militaire (sorte de direction des ressources humaines) afin qu’il impose des sanctions administratives à ceux qui ont manqué à leurs devoirs.

Pour l’arrêter, cet homme, il a fallu attendre décembre 2009 et l’improbable courage d’une timide adolescente de 17 ans, Robbie Williams. Ce jour-là, la jeune autochtone de Sarnia est sortie en pleurs de la salle d’examen et a alerté la police, ouvrant la voie à la longue liste de plaignantes qui l’ont imitée depuis. « J’ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Je voulais suivre toutes les bonnes procédures, alors j’ai fait ce qu’il m’a demandé. Cette histoire m’a jetée par terre. Pendant longtemps, j’ai été incapable de me regarder dans le miroir. Il m’a fait sentir comme une moins que rien », dit-elle, toute en réponses laconiques et en sourires gênés, ses yeux gorgés de larmes. Nous bavardons à une table de piquenique, par un beau jour de septembre 2013, sur le terrain d’un édifice gouvernemental de Gatineau. À l’intérieur, James Wilks — gros bonhomme rougeaud et trapu, mal servi par un complet trop court — est en train de subir son deuxième procès en cour martiale. La jeune femme a fait 10 heures de route avec sept membres de sa famille pour y assister.

Déjà condamné en 2011 pour ses gestes indécents à l’endroit de Robbie et de deux autres plaignantes, il sera cette fois reconnu coupable de 25 chefs d’accusation — 10 d’agression sexuelle et 15 d’abus de confiance — touchant une quinzaine de femmes. Et un troisième procès n’est pas exclu, selon le procureur de la poursuite, le major Dylan Kerr, si d’autres victimes se manifestent.

Pourvu qu’elles aient foi dans le système.

–5–Justice civile, justice militaire

C’est à cause de ce genre de fiasco que le colonel à la retraite Michel Drapeau, fondateur d’un des rares cabinets spécialisés en droit militaire au pays, réclame un grand ménage dans le système de justice des Forces. « Le problème des agressions sexuelles met en évidence les vices de structure. Le Canada est au Moyen Âge. C’est comme si les militaires étaient des citoyens de seconde zone », affirme ce juriste, coauteur de deux bibles de 2 000 pages sur le droit militaire. Pendant que le Canada s’accroche au statu quo, une révolution s’opère dans le reste du monde. De nombreuses nations ont entrepris de démilitariser l’appareil judiciaire qui gouverne leurs soldats. Il serait grand temps, dit Michel Drapeau, de leur emboîter le pas.

Cet imposant gaillard aux cheveux blancs a entrepris sa carrière d’avocat à la fin de la cinquantaine, après 34 années de service dans les Forces. En 11 ans de pratique, il estime avoir reçu entre 40 et 50 militaires victimes d’agression sexuelle — souvent de jeunes femmes, plusieurs encore étudiantes au collège militaire. Dans son cabinet encombré où l’on repère quelques médailles, coincé dans le demi-sous-sol d’un immeuble du centre-ville d’Ottawa, il parle d’elles avec la compassion soucieuse d’un grand-père, en marquant des pauses chargées d’intensité.

Le juriste dit avoir toute la misère du monde à convaincre ses clientes de dénoncer leur agresseur. « Les jeunes ont peur. Disons que c’est un caporal, un capitaine ou un colonel qui vous a agressée. Vous allez faire une plainte à la police militaire et c’est un caporal qui vous reçoit. Dès le départ, vous n’aurez pas confiance en son indépendance. À cause des grades, de l’uniforme », dit celui qui a comparu à titre d’expert devant un comité spécial du Congrès américain sur la justice militaire en matière d’agressions sexuelles, à Washing-ton, en septembre dernier.

Sur un bloc de papier jaune, il trace des cases, des flèches, des traits de couleur pour illustrer le labyrinthe judiciaire des Forces. Dans cet univers, les représentants de la loi sont en même temps soldats. Censés agir en toute indépendance, ils sont néanmoins subordonnés à la hiérarchie militaire et doivent loyauté à l’institution en vertu de l’insigne de grade cousu sur leurs habits. Selon Michel Drapeau, cela suffit pour créer ne serait-ce que la perception que la chaîne de commandement peut influencer le cours de la justice. À son avis, il faut dissocier de cette hiérarchie le système judiciaire, afin de le rendre plus impartial, indépendant et digne de confiance aux yeux des victimes.

Des réformes majeures ont été réalisées à la fin des années 1990, dans la foulée du scandale de la Somalie — des soldats canadiens avaient torturé à mort un adolescent somalien, en 1993, et leurs supérieurs avaient voulu étouffer l’affaire. Ces changements ont renforcé l’intégrité de la police et de la justice militaires, en plus de limiter les pouvoirs de la chaîne de commandement. Mais pour un nombre grandissant d’experts, ce n’est pas assez. Le divorce, pensent-ils, devrait être total.

Que l’armée se contente de sévir contre les entorses à la discipline, plaident les réformateurs — ces actes qui ne sont des délits que dans le contexte militaire (comme l’insubordination, l’absence sans permission ou l’ivresse) et que l’organisation estime nécessaire de punir pour avoir en permanence des troupes prêtes à se battre. Mais dès qu’il s’agit d’enquêter sur des crimes commis au Canada en temps de paix ou de les juger, qu’on laisse les autorités civiles s’en charger. Les uniformes et les grades n’ont « pas d’affaire là », dit Michel Drapeau. « La justice militaire, c’est comme les punitions au hockey : on envoie le joueur se modérer sur le banc avant de le laisser revenir au jeu. Ça sert à réhabiliter le gars pour qu’il puisse rejoindre son unité par après et continuer à combattre. Mais est-ce qu’on veut ça pour des gens qui violent leurs compagnes d’armes ? »

. . .

Les hauts responsables de la justice des Forces n’en démordent pas. À leurs yeux, ce régime parallèle répond à des impératifs dont les tribunaux civils ne sauraient pas tenir compte, explique le lieutenant-colonel André Dufour, directeur juridique des opérations au Cabinet du juge-avocat général, rencontré dans son bureau du centre-ville d’Ottawa. « Si des militaires sont impliqués dans une agression sexuelle, ça devrait se régler à l’intérieur du système militaire », dit ce grand monsieur courtois et consciencieux en nous renvoyant au classeur à anneaux rempli de documentation qu’il a préparé à notre intention. « Parce que ça mine l’efficacité opérationnelle. Quand ils sont déployés, les gens doivent fonctionner en équipe, sinon on ne gagne pas la guerre. Devant un tribunal civil, ces intérêts risquent de ne pas être pris en considération. Je pense qu’on a un système efficace, juste, qui donne des résultats. » Ajustant ses lunettes sans monture sur le bout de son nez, l’avocat brandit trois volumineux rapports sur la justice des Forces, produits par des juges indépendants en 1997, 2003 et 2011 : « Dans ces rapports, il n’y a aucune remarque sur les agressions sexuelles ni quoi que ce soit qui laisse croire que le système est défaillant. »

De leur côté, les policiers militaires soutiennent qu’eux seuls, étant soldats, sont qualifiés pour remplir ce rôle dans une zone de guerre. Et pour être de bons policiers en théâtre d’opérations, ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu, afin de maintenir leurs compétences.

Nombre de pays font pourtant les choses autrement.

. . .

Un peu partout sur la planète, les grades et les uniformes « n’ont plus d’affaire là ». Au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, par exemple, des maillons clés de la justice militaire ont été remis entre les mains des civils. Dans les cours martiales, ce sont des magistrats civils qui siègent, pas des hauts gradés de l’armée. Le juge-avocat général (grand patron de la justice militaire) et le directeur des poursuites sont également des civils. Au Royaume-Uni, c’est une force policière entièrement constituée de civils qui enquête sur les infractions graves dans les établissements de la Défense ; la police militaire ne s’occupe que des délits de nature purement disciplinaire.

D’autres nations sont allées encore plus loin : la France (dès 1981 !), l’Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique, notamment, ont carrément éliminé les tribunaux militaires en temps de paix sur leur territoire.

Pendant ce temps, le Canada évolue en sens inverse. Le champ d’action de ses cours martiales, loin de rétrécir, s’est étendu au fil des ans. Ce n’est que depuis 1998 que celles-ci ont l’autorité de juger les affaires d’agressions sexuelles : auparavant, les tribunaux civils en avaient l’exclusivité (c’est d’ailleurs toujours le cas pour les meurtres, les homicides involontaires et les enlèvements d’enfants perpétrés en sol canadien). Puis, en 2008, le grand patron des Forces s’est vu accorder un pouvoir extraordinaire, bien qu’il ne l’ait encore jamais utilisé : le chef d’état-major de la Défense peut exempter temporairement un militaire de l’obligation de s’enregistrer au Registre national des délinquants sexuels, le temps qu’il remplisse ses « obligations opérationnelles »… c’est-à-dire pour le bien d’une mission.

À ce stade, parmi les grandes puissances « alliées », seuls les Américains ont une justice militaire plus archaïque que la canadienne.

–6–La cour martiale

La caporale entre à grands pas solennels dans la salle de classe éclairée au néon, qu’on a déguisée en tribunal pour la semaine, des toiles aux fenêtres masquant le soleil de septembre. Engoncée dans sa tenue de service vert forêt, le chignon bien serré sous le béret, elle avance tel un bloc, balançant les bras exagérément le long de son corps. Gauche, droite, gauche, droite. Comme sur un terrain de parade. Comme quelqu’un qui s’est blindé de toutes ses forces pour affronter une épreuve — et qui respire à peine.

La jeune femme s’arrête net devant le juge dans un piaffement de bottine et attend ses instructions au garde-à-vous, raide comme un fusil, une main de fer portée à la tempe. Le salut militaire s’impose devant plus haut gradé que soi, et le juge est un lieutenant-colonel, 11 échelons au-dessus d’elle dans la hiérarchie.

On le sent au silence troublé qui s’est abattu dans la pièce : les prochaines minutes seront déterminantes pour l’issue du procès. La caporale s’apprête à témoigner contre son agresseur.

Nous sommes au cœur de la garnison Petawawa, à 165 km au nord d’Ottawa, en Ontario. Cette base a beau être la plus vaste du pays, elle n’a pas de salle d’audience réservée aux cours martiales. Alors on les tient où l’on peut ; cette fois, on a opté pour la classe 8 de l’édifice L-106, le petit et très banal Centre d’apprentissage et de carrière, où quelques leçons se déroulent. On a installé une petite estrade moquettée, monté là le pupitre du juge et les deux drapeaux officiels, tendu un grand rideau bordeaux devant un mur — pour donner le change.

La procédure n’y perdra pourtant rien en décorum.

Tous ici portent l’uniforme (à l’exception du juge, en robe de magistrat) : les deux procureures, l’avocat de la défense, la greffière-sténographe, les témoins. L’accusé aussi : le soldat Jean-Christophe Déry, jeune homme de 23 ans à la houppe blonde, qui, par sa contenance de petit garçon mal à l’aise, boudiné dans son uniforme, donne l’impression de ne pas bien comprendre ce qu’il fait là.

La veillée avait été festive en ce soir d’automne 2011. Après un mois et demi éreintant dans le « clos », sur la base de Wainwright, en Alberta, on avait organisé un barbecue pour célébrer la fin de l’exercice. Les réjouissances s’étaient prolongées sous la tente que partageaient plusieurs soldats, et Déry avait passé son temps à faire des avances insistantes à sa camarade (une ordonnance de non-publication interdit de dévoiler son nom). Une fois les lumières éteintes et chacun rentré dans ses quartiers, elle s’était endormie comme une bûche sur son lit de camp. « Je me suis réveillée parce que j’avais la main de Déry dans mes caleçons qui touchait mon clitoris », lâche-t-elle d’un trait à la procureure qui l’interroge. « Sa face était juste là, à six pouces de la mienne », s’exclame-t-elle en mimant d’une main ouverte le visage du soldat surgi de l’obscurité.

Cet après-midi, dans la classe 8, la caporale se voit à nouveau piégée : assis à leurs tables respectives, elle et l’accusé se retrouvent si près l’un de l’autre qu’ils n’auraient qu’à étirer le bras pour se toucher. Chaque seconde semble lui arracher un effort surhumain pour se maîtriser tandis qu’elle témoigne dans la ligne de mire de celui qu’elle accuse. Elle engloutit un verre d’eau après l’autre, la gorge par moments si nouée que ses mots s’étranglent. Elle souffle bruyamment, rougit, se cambre sur sa chaise, se prend la tête à deux mains, son désarroi évoquant celui d’une bête traquée. Quand l’avocat de la défense relève les contradictions dans son souvenir des événements, alors son insolence et son dégoût se réveillent. « J’étais en choc total. Je me suis réveillée, je pouvais plus bouger, je pouvais rien faire. Je me suis sentie comme je me suis jamais sentie. Fait que non, je me souviens pas de petits détails comme où était sa tête ! Mais je me souviens où était sa main et c’est ça qui compte, non ? » réplique-t-elle en refoulant des pleurs.

Pendant le reste de la semaine, cinq autres personnes viendront à la barre livrer leur version de l’histoire. « C’est toujours une épreuve de venir témoigner dans un système aussi structuré que le nôtre », concède en entrevue une des deux procureures, la majore Annie-Claude Samson. « L’aspect militaire ajoute une difficulté, ou une appréhension. La plupart des témoins sont membres du rang. Ici, ils sont entourés d’officiers. Peut-être qu’ils ne parlent pas souvent à un major, et là, c’est un major qui leur pose des questions. » Si le procès se déroulait devant jurés, il y aurait quelques hauts gradés de plus dans la pièce, puisqu’un jury de cour martiale (appelé « comité ») est toujours composé de cinq officiers.

How to Act Elven at School: http://t.co/I4ezcNJgGu vía @YouTube

— BsPlayer Thu Sep 03 13:21:34 +0000 2015

Les témoins se prononceront sur la possibilité qu’un intrus se glisse dans une tente en pleine nuit sans être repéré. Car personne, hormis la plaignante, n’a vu ni entendu le soldat Déry à cet endroit et à cette heure. Ce sera au juge de trancher.

. . .

Si on se fie à la tendance de la dernière décennie, la probabilité que le soldat Déry soit condamné est de une sur trois. Dans le système civil, elle serait de une sur deux.

C’est ce que révèlent les chiffres obtenus auprès du juge-avocat général des Forces. De 1999-2000 à 2011-2012, 108 accusations d’agression ou d’exploitation sexuelles ont été déposées à la cour martiale. De ce nombre, 34 % ont mené à des verdicts de culpabilité ; 34 %, à des acquittements ; et dans 29 % des cas, les accusations ont été suspendues ou retirées. Dans la société civile, le taux de condamnations est plus élevé : selon Statistique Canada, l’accusé est reconnu coupable dans la moitié des causes d’infractions sexuelles entendues devant les tribunaux pour adultes.

Les officiers de justice des Forces ont une carte de plus pour trancher les procès de ce genre. Et selon les critiques, cette carte permet à trop d’agresseurs sexuels de s’en tirer avec une tape sur les doigts.

Lorsqu’une accusation d’agression sexuelle est rayée en cour martiale, cela signifie souvent que l’accusé, en échange, a plaidé coupable à un chef plus bénin, comme la « conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline ». C’est l’un des motifs les plus souvent invoqués devant les tribunaux militaires : une infraction fourre-tout, dont on peut écoper si on ment à un supérieur, par exemple, ou si on porte des médailles sans y avoir droit, ou encore si on est inapte au service après avoir bu.

Dans les Forces canadiennes, on peut donc échapper à une accusation criminelle en avouant… avoir troublé l’ordre et la discipline ou, variante, avoir eu une conduite déshonorante. Un crime contre la personne est ainsi transmuté en problème disciplinaire pour l’armée. Et l’accusé s’en tire avec une amende ou une réprimande, sans casier judiciaire.

C’est comme ça que s’en est sorti le soldat D.E. Reade, en 2011, lui qui avait empoigné les seins d’une soldate sous son soutien-gorge, par deux fois malgré ses refus, dans la buanderie d’une caserne, à Gagetown. Même chose pour le lieutenant D.P. Mahaney, jugé en 2010 pour exploitation sexuelle : il avait fait des attouchements à une cadette de 17 ans dont il assurait la supervision, dans un camp d’été, en Nouvelle-Écosse. Pareil pour le sergent D.G. MacDonald. Ce militaire d’expérience s’était introduit chez sa plus proche adjointe pendant son sommeil, sur la base de Shilo, au Manitoba, et il avait glissé sa main jusqu’à ses parties génitales. Il a admis tous les faits devant le juge, en 2010. Mais puisqu’il s’est avoué coupable de s’être comporté de manière déshonorante, il a vu s’évanouir le chef d’agression sexuelle qui pesait contre lui.

Et la liste s’allonge. En 2009, l’adjudant-maître J.C.C. Carrier a reconnu avoir touché les organes intimes de deux de ses soldats — des hommes — en plein mess, lors d’un souper à la base de Moncton : il a esquivé deux chefs d’agression sexuelle en plaidant coupable d’avoir maltraité des subalternes, une faute non criminelle.

Cette situation enrage l’avocat et colonel à la retraite Michel Drapeau. Pour lui, c’est la démonstration qu’en matière de justice, au Canada, il y a deux poids, deux mesures. « Une agression sexuelle est avant tout un crime grave contre la personne. C’est donc la société tout entière — non seulement la caserne militaire — qui doit prendre acte pour punir. Que vous soyez attaquée par un militaire ou un civil, c’est la même agression et c’est la même indignité. Et la personne devrait passer dans le tordeur comme quelqu’un qui est accusé au civil. »

Dans le système civil aussi, l’accusé peut améliorer son sort en admettant sa culpabilité pour un chef moindre… à la différence que ce chef restera du domaine criminel et entraînera tout de même un casier judiciaire. « On ne pourrait pas, par exemple, être accusé de délit de fuite criminel et plaider coupable à une violation du Code de la sécurité routière, explique l’avocate-criminaliste Véronique Robert. Ce serait mélanger deux formes de droit en une seule procédure. » La justice militaire, apparemment, ne fait pas ces distinctions.

Le soldat Jean-Christophe Déry n’a eu recours à aucun de ces stratagèmes, ayant plutôt choisi de nier avoir abusé de sa collègue. Mais le 20 septembre 2013, dans la salle de classe de Petawawa, le juge s’est dit convaincu par le témoignage de la plaignante. Il a déclaré le soldat coupable d’agression sexuelle, l’a condamné à 30 jours d’emprisonnement — à purger dans l’unique centre de détention des Forces, à Edmonton — et lui a ordonné de s’inscrire comme délinquant sexuel. Ce qui ne l’empêchera pas de continuer de servir dans l’armée. Le jeune homme a fait appel du jugement.

–7–Un soutien famélique

Matin, midi et soir, une procession de véhicules emplit l’artère qui traverse la petite ville de Petawawa et aboutit à la base. Ce bled de 16 000 habitants vibre tout entier au rythme militaire. Presque tout le monde ici bosse à la garnison ou vit avec quelqu’un qui y travaille. Partout — dans les commerces, aux fenêtres des maisons — s’affiche le ruban jaune ou quelque autre symbole de soutien aux troupes.

Depuis quelques années, la base de Petawawa dispute à celle de Borden le premier rang quant au nombre de plaintes pour agressions sexuelles. Pour les victimes en quête d’un lieu discret où panser leurs plaies, il n’y a pas beaucoup d’options dans cette communauté où les rumeurs se propagent aussi vite qu’à l’école secondaire.

Certaines vont chercher réconfort à une quinzaine de kilomètres, au centre des femmes de Pembroke, la localité voisine. On passe facilement tout droit devant le petit bungalow, drôlement situé en retrait du boulevard, entre un motel, une vieille grange et des concessionnaires d’autos. Rien ne permet de le distinguer, pas même un numéro de rue, juste une porte mauve et une pudique plaque. Ici, les victimes risquent moins de se faire remarquer. « La plupart choisissent de ne pas signaler leur agression, dit JoAnne Brooks, directrice du Women’s Sexual Assault Centre of Renfrew County. Elles ont vu leurs sœurs d’armes en payer le prix. L’armée est une secte, en quelque sorte. Il y a un code de conduite non écrit à respecter. »

Les langues doivent se délier dans la petite pièce douillette peinte en violet, face à cette femme rassurante aux yeux pleins de bonté. C’est entre ces murs qu’elle a organisé, en 2010, une discussion entre six victimes de la communauté militaire : les commentaires qu’elle a compilés trahissent leur profond isolement dans un milieu pourtant dénué d’intimité. « À cause des mutations et des déménagements fréquents, tu ne crées pas de liens en dehors de la base, disaient-elles. L’armée, c’est toute ta vie, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Tout le monde est au courant de tes affaires, il n’y a pas de vie privée, pas d’anonymat. Si tu as recours aux services de soutien, tu te fais regarder différemment, comme si tu étais déficiente. »

À Valcartier aussi, les victimes semblent réticentes à consulter les ressources sur place. Rares sont celles qu’on voit gravir « l’escalier de la honte », comme on surnomme encore, entre militaires, les marches menant au premier étage du Centre de santé, où sont prodigués les soins psychologiques. « Il est fort possible que ces gens-là préfèrent être suivis à l’externe, pour sortir du milieu », suppose le major Mathieu Bilodeau, psychiatre et directeur clinique de la santé mentale du Centre.

Il existait auparavant une issue pour celles qui désiraient obtenir une aide spécialisée sans se montrer : une ligne d’assistance anonyme 1 800 pour les militaires victimes d’agressions sexuelles et de harcèlement. Il y avait entre 150 et 190 appels par année, selon un rapport du Service d’examen de la Défense passant en revue les programmes de lutte contre le harcèlement. Cette option a disparu : les Forces ont fermé le service en 2006.

–8–Trahie par son clan

De toutes les calamités, le viol compte parmi celles qui entraînent les blessures psychologiques les plus graves. Plus encore que la guerre.

Aucun autre acte ne sème son venin aussi profondément à l’intérieur d’un être. « C’est presque universellement traumatisant : on évalue à 85 % le taux de trouble de stress post-traumatique un mois après une agression sexuelle. Parce qu’il y a transgression d’une frontière très intime. Avec la torture et la séquestration, ça fait partie des traumatismes très importants », dit la psychologue Pascale Brillon, l’une des plus grandes spécialistes du stress post-traumatique au Québec, rencontrée dans son bureau décoré d’une orchidée en fleurs, à la Clinique des troubles anxieux de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Souffrir d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT), c’est être prisonnier d’une boucle mentale infernale. C’est revivre l’horreur, dans des cauchemars, des flashbacks et des pensées qui surgissent à tout moment, incontrôlables. C’est faire des contorsions pour éviter le moindre rappel de l’agression, ce qui peut aller jusqu’à se couper du monde ou à oublier de grands bouts de l’événement. C’est vivre en état d’alerte, avec la peur comme compagne — une peur qui fait perdre la raison, une peur comme un signal d’alarme qui ne veut pas s’éteindre. « C’est extrêmement courant que tout s’écroule », poursuit Pascale Brillon, qui traite à l’occasion des militaires victimes de viol. « Deux réactions se rattachent souvent au trouble : une dépression majeure et une tendance à utiliser l’alcool pour s’apaiser. Alors ça peut entraîner des problèmes disciplinaires graves. Et le TSPT, c’est le trouble anxieux qui est le plus fortement associé au suicide. » Il y a des victimes qui n’arrivent plus à garder un emploi, tant leur handicap psychologique est lourd. Chez certaines, la plaie demeurera béante, intacte, des décennies après les faits.

Selon des recherches scientifiques menées aux États-Unis, les violences sexuelles, pour un militaire, peuvent être encore plus traumatisantes que les atrocités du combat. Deux chercheurs affiliés à l’Université Yale, au Connecticut, ont mené une étude sur plus de 300 anciennes combattantes, publiée en 1998 dans la revue Psychiatric Services. Les auteurs voulaient mesurer l’influence de différents traumatismes sur l’apparition du TSPT. Ils ont calculé que le « stress sexuel » pendant le service y contribuait presque quatre fois plus que le stress militaire lui-même (se trouver sous le feu de l’ennemi, travailler plus de 24 heures de suite ou être témoin de pertes humaines, par exemple).

D’autres chercheurs ont comparé les répercussions des violences sexuelles selon que celles-ci étaient subies au sein de l’armée ou en dehors. Dans le cadre d’une étude parue en 2004 dans Psychosomatic Medicine, une équipe américaine a interviewé 270 patientes d’une clinique pour vétérans du Texas. Les femmes agressées durant leur service avaient un taux plus élevé de stress post-traumatique (42 %) que celles agressées dans la vie civile (28 %).

L’univers militaire semble donc aggraver les séquelles de cette catastrophe intime. Pour nombre de rescapées, ce qui vole en éclats, c’est la conviction d’appartenir à une tribu pour laquelle elles auraient donné leur vie — et qui est censée leur rendre la pareille. « Ça ressemble à ce qu’on voit chez les victimes d’inceste », dit Pascale Brillon.

La spécialiste connaît bien leur monde, puisqu’elle donne depuis 15 ans des formations aux professionnels de la santé mentale des Forces ainsi qu’aux militaires eux-mêmes. « Le clan est très important, explique la clinicienne de sa voix feutrée. On peut compter autant sur notre collègue que sur nous-mêmes, on remet notre vie entre ses mains. Donc, si je me fais violer par quelqu’un qui est censé me défendre, ça veut dire que je ne fais pas partie de la gang. C’est comme une double trahison. Si je suis hors de la gang, moi qui ai eu tellement de difficulté à m’intégrer parce que je suis une femme, alors je suis encore plus exclue. Quelquefois, les filles vont me dire : “Si je dis que j’ai des symptômes, ça va être la preuve que je n’étais pas à la hauteur.” »

Ces déchirements étaient manifestes chez les femmes que nous avons rencontrées. Des dures à cuire, pour la plupart ; elles en mangeaient, de cette vie-là, de ses idéaux de service, de sacrifice et de dépassement de soi, et elles en retiraient une fierté à leur faire briller les yeux. Jusqu’à ce que le viol bousille cet édifice. « Ce n’est pas juste une job qu’elles perdent, mais toute leur identité », souligne le psychiatre Édouard Auger, qui soigne les anciens combattants à la Clinique des traumatismes liés au stress opérationnel, à Québec. Il estime qu’environ 15 % de ses patientes ont subi un traumatisme sexuel pendant leur carrière.

. . .

Quiconque s’avoue mal en point risque gros dans les Forces : être affecté à des tâches de bureau tout en portant l’uniforme, ça n’existe pas pour un soldat. Tous doivent être assez en forme pour pouvoir être dépêchés en zone de guerre demain matin. Vous n’êtes pas déployable ? Vous n’êtes plus militaire, un point c’est tout.

Cette réalité est criante au moment où les derniers soldats canadiens viennent de quitter l’Afghanistan, après 12 ans d’une guerre qui a coûté la vie à 158 d’entre eux et qui a causé des blessures à plus de 2 000 autres.

Pour les Canadiennes, cette mission a été l’occasion de percées exceptionnelles. Elles ont bataillé aux côtés des hommes, elles ont tué, elles ont été tuées. Quelques-unes ont même commandé des troupes au combat, brisant l’ultime plafond de verre.

Or, les talibans n’étaient pas leurs seuls ennemis, et la base de Kandahar, dans le sud du pays, n’avait rien d’un havre de sécurité. Même là-bas, au cœur du conflit le plus meurtrier pour les Forces canadiennes depuis un demi-siècle, le péril venait aussi de l’intérieur.

–9–La dangereuse base de Kandahar

Après avoir survolé un désert lunaire ceinturé de montagnes vertigineuses, on atterrit dans une forteresse grouillante et poussiéreuse. Une marmite de plus de 30 000 habitants qui ne dort jamais. Les jets et les hélicos décollent 24 heures sur 24 dans un rugissement assourdissant, le vacarme des tirs et des explosions résonne au loin. Il fait chaud, très chaud : le mercure peut friser les 50 °C à l’ombre en été. Et l’odeur ! Un mélange irrespirable d’excréments, de diésel et de déchets brûlés assaille les narines. Bienvenue à Kandahar Airfield, dite KAF, la plus grande base de l’OTAN en Afghanistan.

Dans cette ville-champignon bourdonnent des dizaines de langues et d’accents : ceux des soldats venus de partout dans le monde — Bulgarie, Danemark, France, Slovaquie, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis, entre autres — et ceux des milliers d’employés civils, afghans ou étrangers, qui fournissent la panoplie de services dont une machine de cette taille a besoin pour tourner. Il y a des commerces où l’on trouve des télés à écran plat ou de l’artisanat local, du poulet frit ou des pains au chocolat. Il y a un hôtel. Des bouchons de circulation monstres. Des partys, des matchs de hockey sur béton, des cours de salsa. Et des gens louches qui rôdent.

« Il y a de tout là-bas : de la violence, des gangs, de la criminalité — même de la prostitution », dit le capitaine Richard Clerk, équivalent d’un directeur des ressources humaines pour la police militaire. Lui-même s’est fait offrir ce service par un civil pendant son séjour sur la base, en 2010 et 2011. Certaines zones sont considérées comme si dangereuses que les militaires canadiens ont reçu instruction de ne pas s’y aventurer. On recommande aux soldats — et surtout aux soldates — de ne pas sortir du tout le soir, même armés, à moins d’être accompagnés.

Car les nuits sont noires comme la suie à KAF : l’éclairage est réduit au strict minimum, pour éviter de faciliter la tâche aux talibans qui prennent la base pour cible. À mesure qu’elle a grossi, elle est devenue par endroits de plus en plus inquiétante, avec ces hauts murs de ciment construits autour des bâtiments pour les protéger des tirs de roquettes et qui créent partout des recoins lugubres, des allées oppressantes, décrit Richard Clerk. « Vous vous sentez comme un rat dans un labyrinthe. »

. . .

Cinq cents mètres la séparent du but, pas plus. Il fait sombre depuis peu. Cheryl Ross sort de la buanderie de Kandahar Airfield, un sac de vêtements frais lavés dans chaque main. Pour regagner sa tente, la quadragénaire doit traverser le secteur d’une nation alliée en empruntant une allée qui longe une clôture en grillage. D’un côté se dressent des rangées de tentes ; de l’autre, un centre récréatif. Et au bout du chemin, juste là, son chez-soi.

Cinq minutes de marche. C’est suffisant pour qu’un inconnu l’intercepte et fiche sa vie en l’air. Pour qu’il la surprenne par-derrière, lui mette une main sur la bouche et un couteau sur la gorge — elle peut sentir la pointe de la lame sur sa peau. Écrasée contre la grille, elle ne voit pas le visage de l’homme, juste un bout de chair qui se découvre entre sa manche et son gant. Elle aperçoit le bas de son pantalon, une botte, et reconnaît tout de suite l’uniforme de l’armée américaine. Les pensées déboulent à une vitesse folle dans sa tête tandis que la scène, bizarrement, se déroule au ralenti. Cheryl sait exactement ce qui est en train de lui arriver.

« J’avais une décision à prendre, raconte sans fléchir cette femme aujourd’hui âgée de 52 ans. Je me suis dit : O.K., ma meilleure chance de m’en sortir est de lâcher prise, de laisser la chose se passer et de sortir de moi-même. Et je suppose que j’ai fait le bon choix, parce que mes enfants ont encore une mère. »

Ainsi, pendant que le soldat la violait brutalement contre la barrière, elle s’est efforcée mentalement de s’évader de son corps. Et dans ces instants horribles, elle a pris une autre résolution : celle de ne souffler mot de son « incident » à personne.

Une fois « ça » terminé, la sergente Ross se recompose, dépose sa lessive dans sa tente, prend une douche, jette aux poubelles le survêtement de sport qu’elle portait, enfile son uniforme et se rend au travail. Il y a des urgences à traiter ce soir. Nous sommes le 10 septembre 2006, et les Forces canadiennes sont dans les affres de l’opération Medusa — au cours de laquelle 12 des leurs seront tués en un mois (dont un ami à elle) —, la bataille la plus meurtrière de la mission pour le Canada. À titre de commis rattachée à la police militaire, Cheryl doit s’occuper du protocole.

Pas question de signaler le crime à ses collègues policiers. Pas question de se faire traiter comme une victime. « Je ne voulais absolument pas leur confier une chose pareille. On m’aurait immédiatement fait subir un examen médical et renvoyée à la maison. Mon dossier aurait été vu par à peu près sept commis, qui n’auraient pas fermé leur gueule. J’aurais perdu toutes les allocations que j’étais censée recevoir pour ce déploiement. Et j’aurais perdu ma médaille. Alors, j’aurais été violée, je serais rentrée chez nous et je n’aurais même pas eu mon Étoile de campagne ? Vous trouvez ça juste ? » dit-elle, le regard fixe, sa voix puissante et résolue emplissant son petit appartement d’Ottawa. Elle crie presque par moments, pleine de l’énergie de la révolte.

Durant les sept mois restants de son séjour à Kandahar, Cheryl Ross enterrera ce cauchemar au plus profond de son être. Seule une pensée glaçante viendra troubler son calme apparent : si elle ne connaît pas son agresseur, lui sait qui elle est. « Il pourrait être assis à côté de moi dans la cafétéria et je ne le saurais même pas, right ? »

Survient un moment où le chagrin ne se laisse plus ravaler. De retour au pays, la sergente travaillera pendant encore quelques années comme commis, à traiter les dossiers de ses camarades revenant d’Afghanistan dans un fauteuil roulant ou un cercueil. Puis, à l’automne 2010, le barrage s’est rompu : la peine longtemps contenue l’a inondée comme un torrent, et elle a failli s’y noyer. Encore aujourd’hui, l’envie de mourir plane dans son esprit, les terreurs nocturnes hantent son sommeil et l’angoisse l’empêche parfois de sortir. Mais la vie continue. En septembre dernier, les Forces l’ont congédiée en raison de son trouble de stress post-traumatique, et la quinquagénaire est retournée sur les bancs d’école en techniques juridiques. « Ce qui me fâche le plus, dit-elle, c’est que l’armée n’ait pas eu en place un système vers lequel je pouvais me tourner en toute confiance. »

. . .

Entre 2002 et 2012, 15 agressions sexuelles à l’endroit de membres des Forces canadiennes en Afghanistan ont été signalées à la police militaire. Aucune n’a mené à des accusations contre un Canadien. Dans quatre cas, les enquêteurs ont déterminé que la plainte n’était pas fondée. Dans cinq autres, aucun suspect n’a pu être identifié, faute de preuves, et l’affaire a été classée. La police militaire canadienne n’ayant autorité que sur ses propres ressortissants, cinq dossiers impliquant des suspects étrangers ont été traités par les policiers du pays correspondant — à la suite de quoi au moins deux agresseurs, un Afghan et un Américain, ont été inculpés, reconnus coupables et punis. Un dernier dossier tombait lui aussi hors de la compétence canadienne, mais n’a pas pu être relayé aux autorités compétentes.

Pour chaque personne qui dénonce ce crime, combien y a-t-il de Cheryl Ross qui se taisent ?

Des sources laissent présumer que la menace était bien plus omniprésente que les chiffres officiels ne l’indiquent. En 2006, la capitaine Nichola Goddard (qui allait devenir la première Canadienne de l’histoire à tomber au combat) en faisait part à son mari dans une lettre, retranscrite par la journaliste Valerie Fortney dans la biographie Sunray — The Death and Life of Captain Nichola Goddard. « Il y a eu six viols dans le camp [de Kandahar] la semaine dernière, alors le soir on doit se trouver une escorte », écrivait-elle, outrée d’avoir besoin de chaperons alors qu’elle était là pour commander une équipe d’artilleurs. Le capitaine Richard Clerk se souvient qu’à l’époque où il se trouvait à KAF, en 2010-2011, un prédateur sexuel sévissait sur la base, et des portraits-robots de l’agresseur y avaient été affichés.

En temps de guerre, quand l’efficacité de la mission devient l’objectif suprême, la loi du silence est peut-être encore plus sévère pour les victimes d’agression sexuelle. Ce mutisme, elles se l’imposent parfois elles-mêmes, par un sens surdéveloppé de la loyauté. Et parce qu’elles veulent rester en théâtre d’opérations, clou de leur carrière et condition de leur avancement. « Tout le monde veut son “tour”, constate l’avocat et ancien capitaine d’infanterie Phillip Millar. Ces femmes veulent à tout prix faire partie de l’équipe. Elles tissent des liens très profonds avec certains gars et elles ne veulent pas les laisser tomber. Alors elles ne se plaignent pas. » Mais il arrive aussi, soupçonne-t-il, que des commandants agitent le spectre du rapatriement exprès pour museler les victimes.

En cinq ans de pratique privée, Phillip Millar dit avoir été contacté par une trentaine de militaires ayant été agressées sexuellement en service. L’une d’elles aurait été violée par cinq hommes sur un navire lors d’un déploiement au Moyen-Orient, il y a quelques années. Ses supérieurs lui auraient fait comprendre qu’ils devraient la renvoyer au pays si elle portait plainte. « C’était une façon sournoise de la faire taire, estime l’avocat. Ils auraient dû dire : “Ces cinq gars vont être rapatriés et toi, tu peux rester ici et être aidée.” Mais elle n’a pas porté plainte, parce qu’elle tenait à être déployée. »

Les impératifs de la guerre peuvent même, dans certains cas, l’emporter sur les intérêts de la justice. Un procès en cour martiale pour agression sexuelle a déjà été reporté pour permettre à l’accusé de prendre part à une mission. Le caporal Timothy Leblanc était accusé d’avoir violé avec une force brutale une camarade dans la chambre de celle-ci, sur la base d’Edmonton, en 2008. Réputé excellent en théâtre d’opérations, le jeune homme a obtenu de partir en Afghanistan pendant six mois avant de devoir faire face à la justice. Quand il est passé en cour, à son retour au pays, il a été reconnu coupable, condamné à 20 mois de prison et forcé de s’inscrire au Registre national des délinquants sexuels.

. . .

Les opérations multinationales sont plus que jamais la norme dans l’arène militaire. Les soldates canadiennes pourraient bien se retrouver de nouveau dans ce genre de melting-pot explosif, dopé à la testostérone et à l’adrénaline. Une cinquantaine de pays ont envoyé des troupes en Afghanistan : 50 armées aux standards de recrutement variables, issues de pays aux mœurs et valeurs disparates, notamment en ce qui concerne l’égalité des sexes.

Or, l’OTAN, qui chapeaute l’intervention, renvoie à chacun des contingents la responsabilité de gérer les risques de violences sexuelles pour les militaires déployés. « C’est aux nations d’établir des programmes de prévention, d’enquêter sur les allégations et de prendre toute mesure disciplinaire ou judiciaire appropriée. À ce titre, l’OTAN n’est pas directement concernée », précise un porte-parole.

Chaque pays encadre aussi à sa façon la « fraternisation », euphémisme désignant les relations consentantes entre soldats. Les Forces canadiennes les interdisent strictement, sous peine de rapatriement — même les couples mariés ne sont pas censés s’embrasser ou se tenir par la main pendant une mission. L’armée américaine a des règles semblables, tandis que les Européens sont réputés plus souples sur ce plan. Neuf, douze mois sans contacts intimes — jusqu’à quinze pour les Américains —, c’est peut-être trop dur à supporter pour certains, surtout dans des conditions aussi extrêmes, soutient la psychologue Pascale Brillon. « On est aux confins des émotions humaines. On sait qu’en période de grand stress lié à une menace à sa vie, le désir sexuel peut augmenter. Parce que c’est très viscéral. Les inhibitions peuvent diminuer beaucoup. Il y a une certaine impression d’être loin du monde, on perd nos repères, nos racines. Toute cette question sociale, on doit se la poser : que fait-on des désirs sexuels de ceux qu’on envoie comme ça ? C’est quand même un besoin fondamental. Comment peut-on les exorciser pour éviter que ça se retourne contre des victimes innocentes ? »

Mais les violences sexuelles ne sont pas que le fait d’agresseurs trop brûlants de libido. Elles sont aussi l’expression d’un rapport de force sur un terrain contesté.

–10–Les leaders doivent donner le ton

Il en va des cercles guerriers comme d’autres milieux où les hommes sont plus nombreux et ont plus de pouvoir. Lorsque les femmes empiètent sur leur territoire, certains peuvent être portés à les humilier, à les intimider et même à les violenter pour défendre leur propre statut dans l’organisation, explique la psychologue Jennifer Berdahl, professeure à l’École de gestion de l’Université de Toronto et spécialiste du harcèlement en milieu de travail. On observerait le même phénomène dans l’industrie de la construction, dans certaines facultés universitaires, chez les cols bleus, les pompiers, les policiers. La Gendarmerie royale du Canada doit d’ailleurs faire face à plusieurs poursuites de cette nature de la part d’employées actuelles et anciennes, dont un recours collectif qui, s’il est autorisé, pourrait ras-sembler près de 300 plaignantes.

Les gens qui harcèlent leurs collègues ne sont pas forcément des agresseurs en puissance, mais ces comportements ne sont pas pour autant indépendants, souligne Jennifer Berdahl. Tels des vases communicants, si l’un est toléré, l’autre risque davantage de se répandre. « Il y a une forte corrélation entre les trois types de harcèlement sexuel qu’on étudie : les conduites sexistes, l’attention sexuelle non désirée et la contrainte. Bien que les agressions soient plus rares, les recherches montrent qu’elles se produisent dans des contextes où les autres formes sont présentes. »

Une étude réalisée pour le compte du département de la Défense des États-Unis, publiée en 2003 dans la revue American Journal of Industrial Medicine, va dans ce sens. Des chercheurs de l’Iowa ont interviewé quelque 500 femmes vétérans afin de déterminer les facteurs de risque de viol. Celles qui décrivaient un environnement de travail hostile — comportant des remarques à caractère sexuel et des avances importunes — avaient six fois plus de risque d’avoir été violées au cours de leur carrière. Si leur supérieur faisait des gestes ou des commentaires dégradants à leur endroit, ou s’il tolérait ces comportements dans l’unité, la probabilité était de trois à quatre fois plus élevée.

Les Forces canadiennes sont peut-être en train de charcuter l’un des principaux outils dont elles disposent pour nettoyer les relations de travail de ce genre de poison. Les « centres de résolution des conflits » permettent, avec une certaine efficacité, semble-t-il, de dénouer les situations de harcèlement de manière informelle, sans passer par une lourde plainte officielle. Jusqu’à l’automne 2012, il y avait 19 centres disséminés sur des bases partout au pays ; l’an prochain, il n’en restera que 4.

Les chercheurs de l’Iowa ont mis le doigt sur une autre clé de l’équation : le leadership. Les Forces ont beau marteler leur politique de tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles, cela n’a pas d’écho sur le terrain si les leaders ne suivent pas. C’est au chef de donner le ton pour que ces mots d’ordre s’enracinent. « Si les gens sont convaincus que leurs leaders jugent ces comportements inadmissibles et s’il y a des conséquences importantes pour les fautifs, on peut vraiment réduire leur fréquence, explique la professeure Berdahl. Il y a de très bons exemples de leaders militaires qui ont pris le problème de front, et le changement a été presque immédiat. »

C’est d’ailleurs ce que nous a confié une officière qui a subi les railleries des troupes lors d’un entraînement à Wainwright, il y a quelques années. Les fantassins prenaient un malin plaisir à chanter un refrain sexiste sur son passage, en plus d’avoir affiché à la cafétéria des photos de ses effets personnels pour se moquer d’elle. Le commandant de la compagnie, un major, n’a pas levé le petit doigt. Après trois mois de ce manège, la souffre-douleur s’en est ouverte à son colonel, quelques têtes plus haut. « Ça s’est arrêté cette journée-là », dit la femme, qui préfère garder l’anonymat. « J’ai été épatée de voir que c’est tout ce que j’avais à faire depuis le début. J’aurais dû lui en parler avant. »

On ne s’étonnera pas qu’une institution aussi attachée à ses traditions résiste longtemps aux changements de mentalités qui secouent le reste du pays. Mais cette microsociété présente aussi un potentiel de transformation qui n’a pas son pareil ailleurs. « C’est un milieu isolé, sur lequel on a beaucoup de pouvoir », dit la doctorante Victoria Tait, de l’Université Carleton, qui étudie les résistances à l’intégration des femmes militaires. « On a donc la possibilité d’y faire des percées qui seraient tout simplement impensables dans l’ensemble de la société. »

Il suffit d’en saisir l’occasion.

–11–Des recrues qui voient tout en rose

« Debout ! Assis ! Debout ! Les bras en haut ! Assis ! Les bras en bas ! »

Le sergent Evan Duff essaie de réveiller la soixantaine d’étudiants en uniforme de combat qui s’entassent devant lui, dans une classe de l’École de leadership et de recrues, à la garnison Saint-Jean. Ils s’exécutent comme un seul corps, bondissant sur leurs pieds derrière leurs pupitres dans un tapage de chaises bousculées, déjà rompus à l’art d’obéir. Ces jeunes de partout au pays, certains à peine sortis de l’adolescence, en sont à la 4e semaine d’une formation de base qui en durera 14 et qui fera d’eux des soldats de la Force régulière. En cet après-midi de septembre, ils se farcissent trois heures d’une leçon théorique sur le thème « Servir dans un milieu de travail diversifié », débitée par un instructeur autoritaire à la voix monocorde.

Ce genre de cours, que les militaires doivent suivre à intervalles réguliers, les Forces le présentent comme un de leurs boucliers contre les infractions sexuelles. Or, il sera très peu question de ces violences aujourd’hui. Pendant que les recrues prennent studieusement en note le contenu pro-jeté à l’écran, le sergent lit, presque textuellement, des para-graphes bourrés de jargon légaliste. Sur l’équité en matière d’emploi. La Charte canadienne des droits et libertés. La politique de prévention du harcèlement. Le racisme.

Et l’inconduite sexuelle ? Cette partie de l’exposé sera bouclée en… 10 minutes et trois diapos. Pas un mot pour aider les recrues à déceler les violences sexuelles. Rien sur les ressources offertes aux victimes de viol ni sur les façons de porter plainte. Durant ces trois heures, les mots « agression sexuelle » ne seront prononcés que deux fois.

Or, étoffer la formation des recrues faisait justement partie des recommandations formulées par la police militaire, en 2009, dans un rapport spécial dont nous avons obtenu copie. Celui-ci contenait des statistiques sur les dossiers d’infractions sexuelles ayant mené à des accusations pour la période de 2004 à 2008. Les auteurs préconisaient qu’on enseigne aux recrues à reconnaître une agression sexuelle, qu’on les informe qu’elles seront soutenues si elles en sont victimes, et qu’on leur fasse connaître les options pour signaler ce crime aux autorités.

Dans les couloirs de l’École, semblables à ceux d’une polyvalente, il faut se ranger sur le côté pour laisser passer les troupes de gars et filles qui marchent en cadence comme les plus déterminés des écoliers. Pendant les cinq premières fins de semaine de leur entraînement, les jeunes n’ont droit à aucune visite ni sortie. Cette étape est cruciale pour que le ciment commence à prendre entre les briques, ce formidable liant appelé esprit de corps qui est à la base de l’édifice des Forces. Et qui fera que, le moment venu, les soldats s’oublieront au profit de leur cause commune.

Chez le petit groupe d’élèves désignés pour nous rencontrer entre deux classes, c’est déjà fait. Ils rayonnent d’un éclat qu’on pourrait aisément confondre avec celui d’amoureux béats. Eux qui se connaissent depuis à peine un mois sont persuadés qu’aucun de leurs camarades ne leur ferait de mal et que personne autour ne le tolérerait. « Qu’on soit un gars ou une fille, on travaille tous dans le même sens. Il faut s’entraider », dit le soldat recrue Benjamin Hébert. « Aussitôt qu’on franchit la porte de l’école, on se sent égal à tout le monde. On ne sent pas qu’untel est noir, que moi je suis la plus âgée », renchérit Caroline Perron, une mère de famille qui amorce une seconde carrière. « Moi, le harcèlement, ça ne m’a pas effleuré l’esprit, parce que je sais qu’on est tellement bien soutenu dans l’armée. Peu importe le problème, il y a une ressource. Et si on laisse passer un cas de harcèlement, l’esprit d’équipe est où ? »

Leur solidarité a pourtant un côté sombre qu’ils ne voient pas encore : souvent, c’est elle qui fait taire les victimes.

* * *

Chez certaines survivantes, ces élans contradictoires ne s’effacent jamais tout à fait. Dans sa maison de Sherbrooke, Lise Gauthier conserve, affiché au mur de son bureau, un fusain reçu en cadeau lors de son renvoi des Forces. Ce dessin la représente en « alouette » — comme on surnomme les membres de l’escadron de Bagotville qui veillent à faire voler les avions de chasse —, debout à côté d’un aéronef au profil effilé, le majestueux CF-18.

Même aujourd’hui, du bout de sa détresse, il y a des moments où elle ne peut s’empêcher de le penser : une vraie soldate ne lâche pas ses frères d’armes. « On se fait dire qu’on est une grosse famille. Si quelque chose t’arrive, tu vas avoir une méchante gang derrière toi pour te protéger. En les dénonçant, j’ai l’impression de les trahir, dit-elle. Militaire un jour, militaire toujours. » Malgré les viols, sous toutes ses plaies, Lise Gauthier porte encore, au fond d’elle-même, son uniforme.

...

À LIRE AUSSI :Crimes sexuels dans l’armée : quand Facebook console >>Crimes sexuels dans l’armée : les hommes aussi sont victimes >>Armée : les femmes au combat >>

Les infolettres L’actualitéLa quotidienneOn fait le tri pour extraire l’essentiel. Assurez-vous de ne rien manquer. L’actualité dans votre boîte courriel, tous les jours.